五味比左志について(旧記述)

|

家族から見た父についてを、思い出す限り書き上げました。 家族の暗部のことを書かなければ、父のことを語れないため、 思い出したこと、書き溜めたことを、ダラダラと掲載した節もあります。 人様に公開するようなものでないかもしれませんので、 私(息子)の複雑な心境に興味がありましたら、読み進んでください。 |

|

父と母はさつき合唱団で知り合い、合唱とともに、生涯の生きる糧(かて)となるはずでした。 だけどしかし、どちらとも行動力120%な人であるため、ぶつかりあうことがしばしばでした。 父は、自営の仕事をしていることから、 1970年代のうちは、夜10時でも毎日帰ってきましたが、 1980年代になると仕事が忙しくなり、週末しか帰らなくなりました。 それが1998年に廃業し、1999年に事務所を引き払って家に戻ってくるまではそうした生活が続き、 私はほとんど母子家庭のように育ちました。 そして母は、私に父のグチをよくこぼしました。 それは1999年に母が家を出るまで続きました。 私は小さい頃から父親不信になって、母からの精神的重圧に苛まれました。

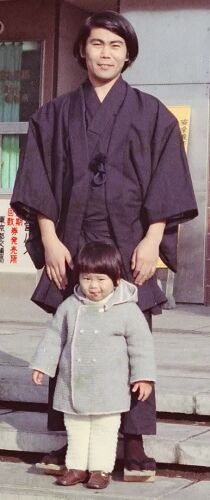

まだ小さい手ではピアノは難しいということでしたので、小学生になってからピアノを習い始めました。 でも遊びたい年頃です。 小学3年生でやめてしましました。 音楽のことは忘れられず再び、小学5年のときに学校のブラスバンド部に入部してみましたが、やっぱり遊びたくて、すぐやめてしまいました。 うちの小学校のPTAの役員・会長も務めた母は、その仲間で合唱団を立ち上げてしまいます。 中学生になると、私の学校では合唱がとても盛んで、 私の卒業後には、全国大会に出場するまでになりました。 私も在学中は合唱にはまっていきましたが、 それは学校の取り組みの中でのことで、運動系の部活をして3年間過ごしました。 YMOが流行り、私はシンセサイザーに夢中になり、 ピアノをもう2~3年習っておけば、 そこそこは弾けるようになったのにと思ったものです。 高校に進んだら、私立の男子校ということで、合唱部どころか音楽の授業もなく、 軽音系以外では吹奏楽部しかなく、唯一の救いと思って入部しました。 屈折した3年間で、生きる意欲もあまりなくなった中で、本当に唯一の救いでした。 大学に進むと、もう一度やってみようと思い、コーラスサークルに入りましたが、 中学や高校の部活とは違って、仲間内で自主練習をするだけでした。 学校のサークルと平行して、市民合唱団にも在籍しましたが、 学校を卒業して仕事に就くと忙しくなり、やめてしまい、 結局は3年間のブランクは取り戻せず、 高校時代に培った音楽的技術も、自分の声が思うように出せないことで音楽的表現ができず、 音楽性を高めるには至りませんでした。 大学時代は、お金も時間もあるようになって、シンセサイザーを買って、 今でこそメジャーですけど、DTM(デスクトップミュージック)を始めました。 右手しか弾けないから打ち込みで、作曲のセンスがまったくないので、 耳コピーばかりしていました。 耳コピーとは、楽譜に頼らず、耳で聞いて楽譜を起こして曲をコピーすることです。 耳コピーは小学生の頃からしていましたね。 音楽は、演奏するよりは聞いて楽しむほうが好きで、オーディオに夢中で、 自分でいうのもなんですが、オーディオとして聞く耳はかなり鍛えられました。 ですが、自分の納得のいくオーディオが見つけにくくなっていき、嘆き始めたのもこの頃です。 母が言うには、私が幼い頃演奏会を聞きに行くと、 曲が終わるのがわかり、終わりそうになると手をたたいていたそうです。 大学生の頃には、私の将来を音楽の道に歩んでもらいたくて、母はいろいろと言ってきましたが、 私にとって音楽は趣味であり、ぜったいに仕事にするものではないと確信していました。 でもやっぱり音楽一家の子供だったなと思います。 父の話に戻します。 朝8時前に出かけるまで、毎朝ピアノの練習をしていました。 まだ週休2日などない頃ですから、休みは日曜だけです。 日曜日は8時頃起きて、朝食後はまず、家全体の掃除、掃除機かけと雑巾かけを行います。 寒い冬の季節、雪が降っていても、外の冷たい水で何度も雑巾をゆすいでいました。 家事など、家のことをするときは必ず、タオルで鉢巻をしていました。 そのあと午前中いっぱいは、ピアノの練習をしていました。 午後は、借りていた畑や庭の仕事をしたり、買物に行ったり、 図書館に行ったり、NHK-FMのクラッシックを聞きながら本を読んでいたり、 家族で出かけたり、家族全員でトランプをしたりと、 今思えば、まめな人でした。 その頃を振り返ってみると、父に連れられて二人であちこち行った思い出も残っています。 東京から千葉に引越するときの家探しに、不動産屋を回ったこと。 昔の友達(村谷先生か?)の家に行ったあと、不二家でお菓子を買ったり、喫茶店でパフェを食べたこと。 大晦日に都内の神社へ行ったこと、買物に行ったときの、70年代の東京の風景。 週末しか帰らなくなると、日曜日の午後にならないと帰ってこないことが多くなりました。 でもおみやげに、よくケーキを買って帰ってました。 掃除をして、お茶にして、ピアノの練習をして、本を読んで、入浴してから夕飯です。 あの頃はよく、日曜日はレストランに外食に行きました。 私たちがテレビを見ている間も本を読んでいて、 10時くらいになると、またお酒を飲みながら本を読んで、その後寝ました。 その時々で少しずつライフスタイルが変わりますが、 暇さえあれば、ピアノの練習と本を読んでいる人でした。 ピアノに向かってなくても、どこにいても指を動かし練習をしていました。

父がピアノを弾き、母と共に歌うときは、仲のいい夫婦でした。 父はなんでも料理ができ、よく母と茨城の市場へ魚を買いに行き、自ら魚を裁いていました。 それ以外では、何でこの人たちは結婚したんだろうと思ったものでした。 母がいつも言うことですが、父は何かあると、いつも田舎の祖母に相談し、 しかも勝手にことを進めてしまうとのことです。 私が小学3年のとき、ヒステリックな先生が担任となり、登校拒否になりました。 このときも、私を長野の祖母のところへ預けることになりかけ、 母の強い拒否でそれはなくなりました。 父の勝手さはものすごく、行き先も告げずにとりあえず家族で出かけることもあり、 私も思春期を迎える頃から次第に、家族と出かけることがイヤになっていきました。 父との会話もあまりなく、母から植え付けられた父の悪いイメージと、 そして私も、父と同じ行動パターンを取ってしまうことに気づき、父と重なり、 自己否定観の強い人間となり、20代後半まで苦しみました。 再び、父の話に戻します。 1972年の9月から東京都北区の団地に住み、始めは、父は家(団地)で仕事をしていましたが、 その後王子駅近くのアパートに事務所をかまえました。 エレクトーンを習っていた場所も王子駅前だったので、 私はその事務所に寄るのが好きで、よく行った記憶があります。 (この仕事場に関しては、別ページでも触れます) 私は都電が好きでよく乗り、飛鳥山公園で遊び、 王子駅前の東武ストアで買物し、 幼い頃から目が悪かったので、隣駅の東十条の眼科へ通い、 そうした生活圏の中のひとつに事務所がありました。 小学生のときから、ときどき仕事の手伝いでおつかいに行ったり、 事務所が荒川区日暮里に移ってからも、アルバイトに行って、 中学生なのに日当を1万もくれたりしました。

おやつやジュースを飲んで、クーラーの効いた部屋でのんびりしながら、父の仕事している姿を見ていました。 「買いたいスピーカー(のユニット)があったから、1万貸して」と言って、借りたけど返さないお金が10万くらいになったかなと思います。 仕事で写植を打っている「カシャン、カシャン」という音、絶えずAMでもFMでも流れているラジオの音、ハンモックのような椅子に乗って飛び跳ねて遊び、事務所にあるエレクトーンの自動演奏で遊び、一眼レフカメラや中判カメラで遊び、 座ることなく、ずっと立ったまま仕事をしている父の姿を垣間見て、 テンプレート定規やカット集を使い、トレースし、筆で平行線を引き、ベタ塗りをし、ホワイト絵の具で修正する、そんな作業姿はその後の私に影響を与えたり、役に立ったものが多く存在した場所でした。 そんなふうに、家庭での父との関わりは少なくても、 仕事場を通して、ピンポイントで強く結びついていました。 でも先に書いたように、悪いイメージが染み付いており、毛嫌いもしていました。 私の失恋、離職、父の仕事の廃業、親の離婚調停、 妹は1週間に一度戻るか戻らないかの生活をし、 そうした中で父と2人で暮らした、1998年から2000年にかけての1年半は、 私自身を再生していく時期でした。 今まで失っていたものを取り戻すかのごとく、とにかくたくさんの話をしました。 音楽やオーディオの話、歴史の話、 父の学生時代の話、仕事の遍歴や、合唱のことなんて、 なんとなくは母から聞いていたけれど、初めて聞くものも多くありました。 そうして、ちっとも悪い父ではないことに気づきました。 悪いこともあったけど、楽しいこともあったのだと思い出しました。 今はボロボロな本でも、私には無用かもしれない本でも、 そのときに私に説明してくれた指揮法の本は、かけがえのない本です。 荒川区にあった事務所を引き払い、家で過ごすようになった1年目は、 まだ細々と仕事を続けながら、その合間にピアノを弾く日々でした。 次第に仕事を減らし、2年目以降は音楽に専念しました。 家事をこなしつつ、一日中ピアノと歌の練習をし、 そして音楽教室を開いて、週3人ほどのレッスンを行い、 図書館に通って、参考になるCDを借りたり、資料を集めたりし、 あちこち近隣で行われる大小の演奏会を聞きに行き、または出演し、 旧友と始めた合唱団の指揮と指導をしていました。 昼も夜も譜面に向かって、アレンジをすることも日課となっていました。 さつき合唱団でドイツへの演奏会旅行が決まり、 それらの合間に、ドイツ語会話の勉強をしていました。 父が若き頃に学んだドイツ語教本を再び使用していました。

大きかった体も小さく感じるようになり、 頭髪だけでなくひげにも白いものが目立ち始め、夕飯後は必ず仮眠をするなど、 見ていて父の老いを感じながら、 「これからどんなじいさんになるのだろう」という楽しみもありました。 そうして私は再び仕事に就き、父一人を残し家を出ました。 たまに私が家に帰ると、お金がないから中古でCDを買いたいと父が言うので、 『レコードマップ』という本を貸しました。 その頃買い求めたものが、後の自主CD作成の原動力となりました。 そのCD製作にあたっては 音響機器および、コンピューターの活用については、 父より私のほうが凌いでいたので、 「どのマイクがいいのか」「録音機は…」「CDを作るには…」 といった話が度々出ていました。 私のコンピューターがだいぶ古いから、買い換えないといけないんだと言っていたら、 私が家に帰るたびに「まだ買い換えないのか」と言われ続けました。 1992年に家を改築するときに、私の判断でオープンリールデッキを処分してしまい、 その後、さつき合唱団の仲間が家に集まるようになって、 テープがまだ残っていることを私は思い出し、 昔のテープを聞いてあげさせられればと思い、申し訳ないとずっと思っていました。 私自身の昔のテープをCDにしたいという思いもあって、 それにはコンピューターを買い換えなければということで、 まずはオープンリールデッキを買い求めることを始めていました。

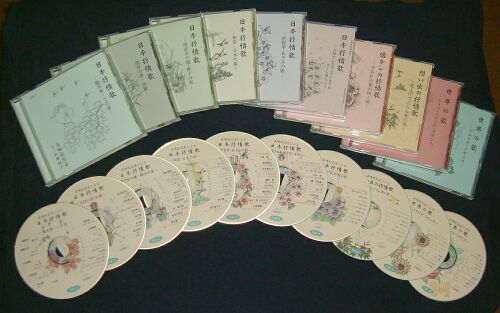

知らない間に父のCDは出来上がり、 そのCDを見せられ、ジャケットやレーベル面はすごいなと感心しました。 (仕事柄、こういった植字やデザインはお手の物です。) その後ちゃんと父からCDを買い求め、自分の聞き慣れたプレーヤーで聞いたところ、 音楽的な良し悪しは決めかねても、音響的には「こりゃひどい」と思いました。 オープンリールのテープをCD化すること、父の自主CDをリマスターして父に渡すことが、 自分で課した私の宿題でした。 しかし私の仕事の忙しさと、コンピューターがとうとう壊れたため、 元気な姿で父と会った最後のときには、 CDのリマスターの試作すら作って示すことができませんでした。 その後コンピューターも買い換え、周辺機器も買い揃えつつあるところで、父は亡くなりました。 父は長い間、無理のある発声をしていました。 母は昔から、テレビを見ながら、この人の発声は良いの悪いのと話し、 1980年代には母自身は合唱団を作り、1990年代には声楽の勉強会を率いるようになって、 私もちょっとは、発声についてわかるようになっていました。 母の発声がどんどん良くなる一方、父の発声は昔のまま、無理な歌い方でした。 それが父も、仕事をやめて合唱に専念し、勉強を重ねたことで、 ほんの数年で歌い方が良くなり、 とても素直に発声できるようになったと実感していました。 父はどうしてあんな声っだったのかは、 CDの解説本から、若い頃に声を潰したのだと初めて知りました。 私も合唱を少しはやっていましたが、外国の歌への理解はなくぜんぜんわかりません。 父はずっと、ブラームスの歌を主に歌い続けていました。 (大学生への合唱指導では、日本の歌もよく使っていたようです。) それがあのCDで採用した曲は、 誰でも知っている昔ながらの日本の歌を歌うようになったのは驚きでした。 そのとき私は単純に「年」だなとも思いました。 歌っている曲が、なじみのあるものばかりのあのCDは、 かえってそれが、とてもいい遺作になったと思っています。 70%だか80%だか忘れましたが、父は満足していました。 第二弾・第三弾と、もっとCDを作るつもりだったようですけど、 やりたいことがたくさんあって、仮にまだ健在であったとしても、 生活を維持していくだけの経済力がないに等しかったようなので、

やるだけのことをやって亡くなったのですから、十分だと思います。 あのCDは、声と歌とに格闘してきたひとつの到達点であり、勉強家であった父の、まさに集大成だと思っています。 (改2023.12) |